北京時間2025年4月2日,西北工業大學材料學院材料前沿交叉研究中心張健教授團隊在國際著名期刊《自然?催化》(Nature Catalysis)在線發表了題為“Efficient electroreduction of carbonyl compounds to alcohols over Fe/Fe2O3interfaces”的研究論文。

西北工業大學材料學院2023級博士研究生林金和博士后劉振鵬為論文共同第一作者,上海交通大學劉攀教授與西北工業大學張健教授為共同通訊作者。

羰基化合物還原是合成醇類大宗化學品、精細化工品和生物質精煉的核心反應。當前,工業領域該反應依賴于熱催化加氫技術,但其需要高溫(100-250℃)、消耗過量氫氣作為氫源和貴金屬基催化劑,存在高能耗、高成本與安全隱患。相比之下,利用可再生能源產生的電能,在常溫常壓下驅動電催化羰基加氫是一種極具前景的技術路線。但競爭激烈的副反應(析氫、碳碳偶聯、脫羥)、差的穩定性等瓶頸難題,導致電催化羰基加氫的轉化率、醇選擇性和生產速率遠低于熱催化技術。

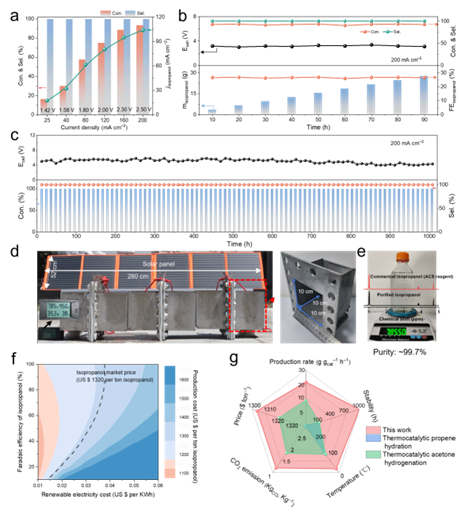

針對以上關鍵問題,我校材料學院張健教授團隊創新設計了一種Fe/Fe2O3納米陣列,其豐富的Fe/Fe2O3界面協同促進了羰基化合物的吸附和活性氫的生成,從而實現了高效的電催化羰基還原。以丙酮還原為例,該催化劑在1 M KOH溶液中獲得高達 1.6 A/cm2的異丙醇分電流密度和100%的選擇性。同時在大規模兩電極電解槽中,Fe/Fe2O3納米陣列于0.2 A/cm2 的電流密度下穩定運行 1000 小時,實現>99%的丙酮轉化率、100%的異丙醇選擇性及21.6 g gcat–1h–1的異丙醇產率。此外,該催化劑普適于乙醛、糠醛、正丁醛等系列羰基化合物的還原。該電催化羰基還原方法以水為氫源,反應在室溫常壓下進行,綠色無污染,且以廉價的鐵基材料為催化劑有效降低生產成本,突破了傳統熱催化的限制,有望成為綠色化工品生產新技術。

自2019年入職以來,張健教授團隊圍繞新能源驅動綠色化工技術,聚焦催化材料設計與反應機制研究,在《自然?催化》《自然?化學》《德國應用化學》《美國化學學會雜志》等期刊發表系列原創成果。未來,團隊將進一步推進電催化羰基還原技術的產業化應用。

兩電極電解槽中的電催化羰基化合物還原性能

通訊作者張健教授:

2014年博士畢業于中國科學院大學山西煤炭化學研究所。2014-2017年先后在德國馬普高分子研究所和德累斯頓工業大學進行博士后研究。2018年在德累斯頓工業大學分子功能材料研究所擔任能源研究課題組長。2019年入選國家中組部青年人才計劃,入職西北工業大學。主要研究方向:綠色炔烴/羰基化合物催化轉化、特種催化、氫能催化、功能性電池等。共發表研究論文80余篇,學術論著1章,谷歌學術引用>13000次,H-Index為43,15篇論文入選ESI高被引論文;以第一作者或通訊作者身份發表研究論文47篇。

論文鏈接:

https://www.nature.com/articles/s41929-025-01316-7

(作者:張健;來源:材料學院)