近日,西北工業大學航空學院和極端力學研究院葉坤副研究員團隊在復雜激波下壁板遲滯和多解的非線性動力學行為研究中取得重要進展,相關研究成果以“On the aeroelastic bifurcation of a flexible panelsubjected to cavity pressure and inviscid obliqueshock”為題發表在流體力學頂級期刊《Journal ofFluid Mechanics》上(https://doi.org/10.1017/jfm.2024.273)。航空學院和極端力學研究院葉坤副研究員為論文通訊作者,航空學院博士研究生張藝凡為第一作者,西北工業大學及飛行器基礎布局全國重點實驗室為該論文的唯一署名單位。該研究得到了國家自然科學基金委“葉企孫”重點基金項目、面上項目、“飛行器復雜流動與控制創新引智基地”和研究生創新能力培育基金的資助。

高超聲速飛行器超燃沖壓發動機內復雜激波流場中力/熱存在強非線性、強非定常特征,同時,實際工程應用中對結構輕量化設計指標的要求越來越高,這導致熱-力-結構一體化設計下復雜流固耦合問題越來越突出,嚴重威脅高超聲速飛行器的性能和安全。美國在NASP、HyTech、Hyper-X、X-43A、X-51A等高超聲速研制計劃中均加大了對流固耦合問題的投入。復雜流固耦合問題對力學的發展提出了新的需求和挑戰。

復雜激波下壁板流固耦合問題是一個重要的基礎科學問題。近十年來,諸多學者通過理論、數值和實驗手段證實了該問題表現出復雜非線性動力學行為特征。然而,學術界就這一復雜流動與非線性動力學行為相互作用問題背后的物理規律和機理卻并未達成一致觀點。空腔壓力作為影響激波作用下的壁板流固耦合的重要因素在以往的研究中長期被忽視和簡化,其是否是解釋壁板復雜非線性動力學行為的關鍵因素?

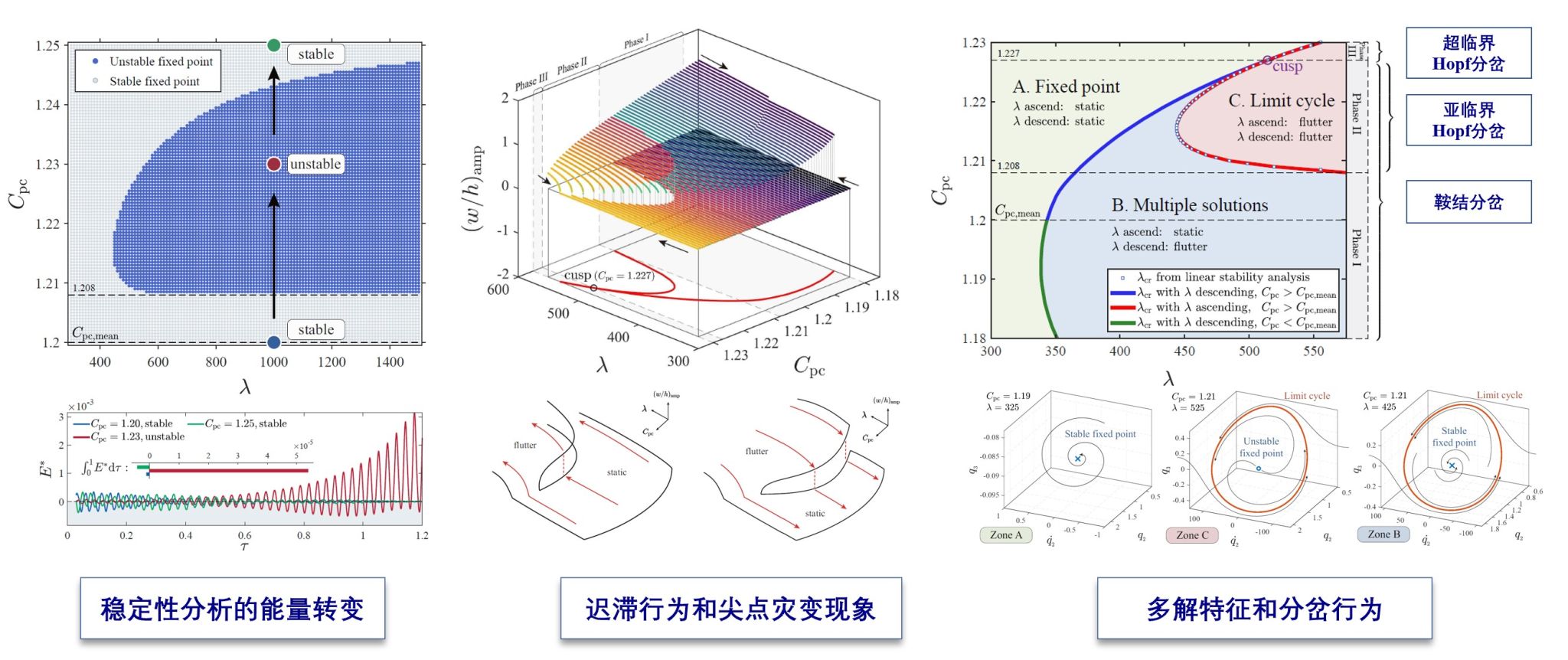

葉坤等人針對激波和空腔壓力共同作用下的壁板流固耦合問題,發現和揭示了空腔壓力誘發的復雜遲滯行為和多解的現象和機理,同時從穩定性分析和能量傳輸的角度對其物理機理進行了解釋。這為不同學者研究結果之間的分散性提供了新的視角。研究發現空腔壓力的變化使流動和結構之間能量傳輸的方向發生了兩次逆轉,進而誘發了動力學系統隨動壓的上行和下行而產生的遲滯行為和多解特性。同時,發現在空腔壓力-無量綱動壓參數平面出現了尖點災變現象,并揭示導致災變現象的根源是三類分岔行為:超臨界Hopf分岔、亞臨界Hopf分岔和環的鞍結分岔,且發現分岔臨界點處表現出異于常規響應特征的長周期漸進式顫振或爆發式顫振的有趣現象。研究工作將為高超聲速飛行器氣動和結構的精細化設計提供支撐。

葉坤副研究員團隊依托葉正寅教授復雜流固耦合和空氣動力學研究團隊,長期致力于復雜流動非線性流固耦合方法和機理、高超聲速流固熱多物理場耦合等方向開展研究。近五年來,團隊已在《Journal of Fluid Mechanics》《AIAA Journal》《Physics of Fluids》等航空航天和流體力學領域權威期刊上發表論文40余篇。自主開發的高效高精度流固耦合程序集成到國家數值風NNW-FSI模塊中。

(審核:李斌)